络思LuoThink

生命科学的第一步,从这里开始。

项目介绍

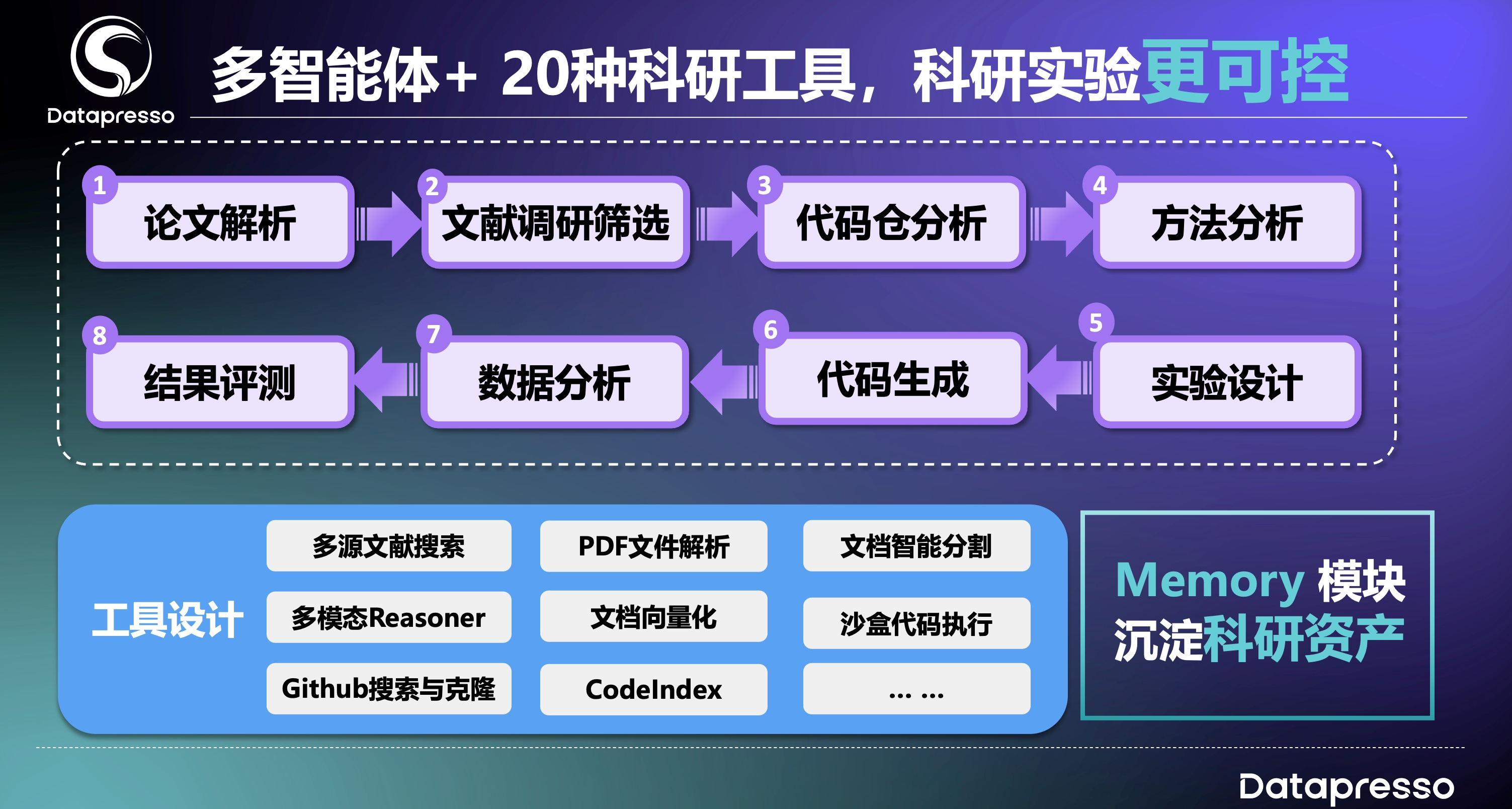

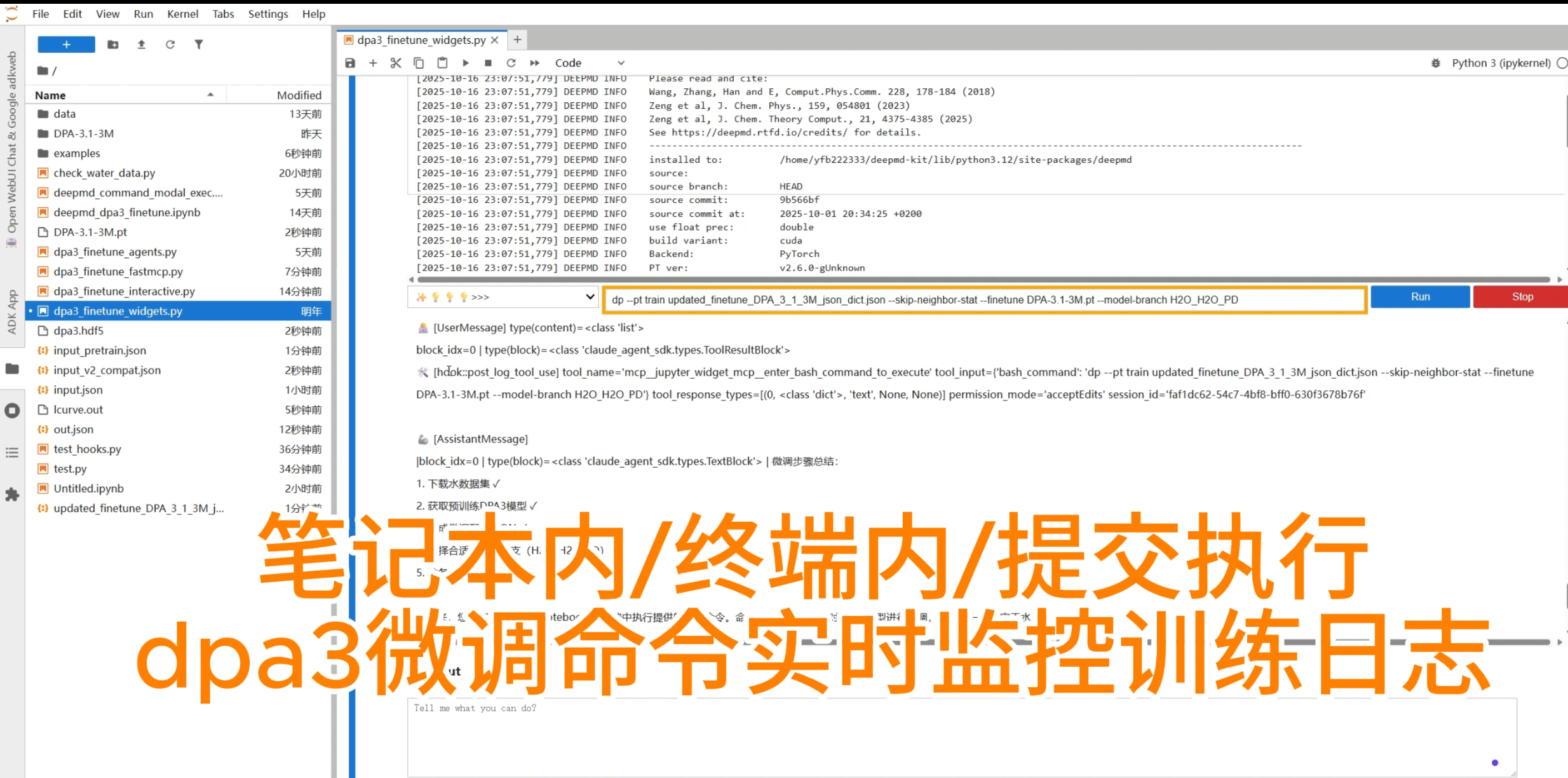

服务于生命科学科研的智能体,主要功能: 1.领域文献微调与对话。基于生命科学文献语料对预训练模型微调,用户可通过对话获取某一研究方向的关键资讯、最新进展与研究思路。发挥深度研究能力,支持证据溯源与主题深挖,帮助科研人员迅速生成可行的科研想法。 2.文献图谱可视化:利用神经网络从引用与共现关系中构建文献图谱,对领域内重点文献进行标注与聚类,提供交互式可视化以便快速检索与发现研究脉络。形成完整的深度研究工作流,便于发现研究空白与灵感触发。 3.蛋白功能预测与结构联动:基于氨基酸序列的神经网络多标签预测(GO项),并与结构(PDB/AlphaFold)联动可视化,支持分子对接的位点的标注与下游MD模拟准备。 4.蛋白—小分子结合能计算:提供从快速MM/GBSA 能量估算到更精确的炼金术自由能微扰(FEP/Alchemy)流程的自动化计算流水线,输出相对结合自由能与能量分解结果,辅助候选分子筛选与优化。

演示视频

团队成员

陈祺睿:中国药科大学 陈灿晰:中国药科大学 汤卓然:中国药科大学 郝炳杰:中国药科大学

开发故事

络思LuoThink的故事要从去年的10月说起。彼时,我们的指导老师黄惠想打一场“挑战杯”比赛,组织了一次座谈会。我的队友郝炳杰,也是我校本博贯通班的一员,基于他此前做的深度学习的项目,提出了做一个人工智能相关项目的设想;恰巧在这次座谈会上,我的队友陈灿晰同学,现在也是我校本博贯通班的一员,展示了他做的基于蛋白质序列预测蛋白质功能的SharinGo。于是一个想法:基于LLM的,以文献搜集,整理为初级功能,服务于初级研究者的;基于SharinGo的蛋白功能预测等多种科研辅助功能,面向高级研究人员的Web应用就作为了我们这场“挑战杯”的选题。 我们团队的成员都是药大药学拔尖班的成员,如果要做生命科学或者有机合成(我本人擅长的领域)那是很轻松的事情;但是对于网页开发,对此前从未接触过web的我们来说是个很大的难题。于是这个任务就交给了我。一个寒假,从HTML学起,我搭建起了现在络思的雏形,恰巧挑战杯的初赛也要开始了,我们就匆匆忙忙地带着这个项目上了台。 络思是我一手搭出来的,彼时的我觉得再怎么也不会差到哪去,也不至于当场毙掉。事实证明是我想简单了。挑战杯不限制参赛者层次,于是现场出现了一个我至今难忘的“奇观”,4个项目的PPT风格出奇地一致,指导老师也都是同一批人,答辩人员的层次却贯穿大二到博士。这四个项目,有已经上市的,有临床三期的,有申请专利到手的,有发了十几篇IF>5的一区文章的。我很难想象,面对如此成熟的项目,他们团队里面大二的同学还能插手,为这个项目做些什么。 结果很显然,这场挑战杯我们的奖项是“优秀奖”,翻译一下就是谢谢参与。彼时的我并不是很在意,直到接踵而至的大创。我们指导老师选择了我作为这次大创的组长,同一个项目,却换了一批成员。参加过大创的都知道,有初期答辩,中期检查和结题答辩。初期答辩是决定一个项目等级的时候。我自认我的答辩能力算得上是最顶尖的那一批,彼时我们展示的络思,功能上也基本完善了,可是最后的结果却是最低的校级(2000资助),而一个还在构想阶段的科普视频类项目却拿了国家级。 做络思再难,部署阶段我熬了3个大夜我都没破防,但他人评价的两个结果我真的不知道该用什么表情去面对。“努力不一定有用”这话我很讨厌,但是这也确实是我无可奈何的一步。我知道所有人都不看好它,这都没关系,反正今年11月大创结束,络思这个项目也该跟我说再见了。但是它受到的评价,部署后的部署前的,说不苦涩,说放下了是假的,络思是我一手做出来的,是我花了时间认认真真做出来的,是我的心血。 我们原本的想法就是如果第一阶段没有成效,那就算了,本次比赛就是络思的最后一舞。我想络思教会我的,不只是前段后端怎么写,部署要怎么做。它教会我的,更多的是让我看清了很多我此前从未想过的,除了实力以外的事情。我对得起参与了这个项目的所有人,包括我自己,其实这就够了。 (其实念出来会比文字更有感动力,不过anyway,一点小牢骚)

💡 提示:点击右侧"一键使用"按钮即可体验我们的应用!